Le libre-échange se définit comme le fait, pour les pays entretenant des relations commerciales, de ne pas imposer de barrières tarifaires (des taxes) ou non tarifaires (comme des contraintes administratives, le respect de normes techniques et sanitaires ou des restrictions à l’accès au marché intérieur) aux importations de biens ou de services en provenance de leurs partenaires commerciaux.

À l’inverse, le protectionnisme consiste pour un État à instaurer des mesures tarifaires ou non tarifaires destinées à limiter les importations de produits ou services afin de favoriser les productions nationales.

La littérature économique, qui s’est très tôt intéressée au débat entre libre-échange et protectionnisme, souligne que le premier est généralement bien plus favorable pour le bien-être global que le second, sans toutefois proscrire totalement celui-ci.

Cette conclusion théorique a permis de justifier la généralisation d’accords de libre-échange à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale avec la mise en place du GATT en 1948 puis la création de l’OMC en 1985. Le formidable développement des échanges commerciaux qui en a résulté a débouché, avec l’internationalisation croissante des économies, sur une interconnexion des processus de production –les chaînes d’approvisionnement ou chaînes de valeur mondiales– qui rendraient aujourd’hui particulièrement couteuses en termes de perte de bien-être des hausses de tarifs douaniers généralisées. De fait, le protectionnisme se manifeste aujourd’hui principalement à travers des mesures non tarifaires, notamment dans les pays développés, ou au profit de secteurs considérés comme stratégiques.

La théorie économique prône le libre-échange comme règle générale et le protectionnisme comme l’exception

Au début du 19e siècle, les arguments présentés par David Ricardo –qui complètent ceux initialement avancés par Adam Smith 30 ans plus tôt– ont permis de montrer de façon théorique que tous les pays avaient mutuellement intérêt à ouvrir leurs économies au commerce international à condition de se spécialiser dans la fabrication de produits pour lesquels ils disposent d’un avantage comparatif, même s’ils ne sont pas les meilleurs dans ce domaine.

La spécialisation des économies est ainsi un argument essentiel en faveur du libre-échange car il en constitue la condition permettant de le justifier en théorie : chaque pays se spécialise dans les secteurs dans lesquels il est le plus efficace, exporte son surplus pour répondre aux besoins des autres pays et importe les biens produits plus efficacement à l’étranger. Les pays commerçant entre eux produisent ainsi plus et sont plus riches que s’ils cherchaient à tout produire sur leur territoire.

Cette théorie du commerce international a été renouvelée au milieu du 20e siècle par les économistes Heckscher, Ohlin et Samuelson (HOS) qui ont montré que le choix de la spécialisation pour un pays pouvait surtout dépendre de la dotation initiale de ce pays en facteur de production : par exemple, un pays peu développé mais riche en gisements d’hydrocarbures devrait se spécialiser dans l’exploitation de cette ressource naturelle pour l’exporter et à importer des biens de consommation alors qu’un pays également peu développé qui ne dispose pas de ressources naturelles abondantes mais dont la population est importante sera plus incité à développer une industrie manufacturière intensive en main d’œuvre.

De nombreux autres travaux théoriques sont venus complétés les approches traditionnelles du commerce international, comme par exemples ceux de Rybczynski qui montrent que les dotations en facteurs de production peuvent évoluer dans le temps et modifier en conséquence la spécialisation d’un pays, ou ceux qui, à la suite d’Alfred Marshall, ont mis en avant le rôle dans la spécialisation internationale des rendements d’échelle croissants, liés à l’augmentation de la taille des entreprises au fur et à mesure du développement de leurs productions, ou encore ceux de Posner et Vernon qui, dans les années 1960, ont souligné le fait que la spécialisation pouvait provenir d’un avantage comparatif temporaire issu d’un écart de technologie ou du processus d’innovation.

D’autres auteurs, comme Linder, insistent sur les caractéristiques de la demande intérieure pour expliquer le fait que l’essentiel des échanges se réalise aujourd’hui principalement entre pays de niveau de développement équivalent et sur des biens similaires, contrairement aux conclusions de la théorie HOS : selon eux, les avantages comparatifs et la spécialisation d’un pays dépendent de la vigueur de la demande intérieure pour certains produits, ce qui permet de les exporter vers des pays également fortement demandeurs, c’est-à-dire à niveau de développement et niveau de vie comparables. Ainsi des pays aux économies identiques échangent des types de produits similaires qui permettent aux consommateurs d’accéder à une plus grande variété de biens et donc d’accroître leur bien-être. Cette analyse a été reprise et complétée par Krugman à la fin des années 1970. Il montre que les producteurs de ces pays vendent des produits légèrement différenciés sans être pour autant des substituts parfaits. Ainsi, dans son modèle, les pays tirent profit d’un commerce bilatéral à la fois parce que les consommateurs ont accès à une plus grande variété de biens, mais aussi parce que les entreprises, en augmentant la taille de leurs marchés, réalisent des économies d’échelle.

Mais si la théorie économique vante les mérites du libre-échange, elle prévoit également une exception pour les pays qui auraient du mal à s’insérer efficacement dans le commerce mondial en raison d’un niveau de compétitivité insuffisant dans leurs domaines de spécialisation : dans leur cas, les industries naissantes ne sont pas en mesure de supporter la concurrence des entreprises des pays plus développés car elles n’ont pas encore atteint la taille « critique » qui leur permettrait de bénéficier –comme leurs concurrentes des pays économiquement plus avancés– des rendements d’échelle, c’est-à-dire le fait de pouvoir amortir les coûts de production sur des grandes quantités afin de baisser le coût unitaire. Dès le début du 19e siècle, l’économiste allemand Friedrich List a ainsi défendu l’idée d’un protectionnisme dit « éducatif » destiné à protéger les industries nationales naissantes de la concurrence internationale et à leur laisser le temps de se développer sur le marché intérieur afin que des champions nationaux émergent et puissent lutter à armes égales avec leurs concurrents étrangers.

Toutefois, ce protectionnisme éducatif, qui se traduit par l’instauration de droits de douanes élevés destinés à renchérir les prix des produits importés de sorte à les rendre moins compétitifs par rapport aux produits nationaux, n’a pas vocation à perdurer : une fois les industries nationales aptes à affronter la concurrence internationale, les droits de douanes doivent être abaissés et le pays doit s’engager dans le libre-échange pour que son économie puisse bénéficier des avantages qui en découlent.

Une approche moderne du protectionnisme éducatif a été proposée au début des années 1980 par Brander et Spencer. La « nouvelle théorie du commerce international » place en effet l’État au cœur du processus de choix de la spécialisation : puisque les rendements croissants et la date d’entrée sur le marché (ou l’innovation) sont des facteurs essentiels au développement des avantages comparatifs, d’une part, et que, d’autre part, la grande majorité des marchés mondiaux se caractérise par une concurrence imparfaite générant de ce fait des « sur-profits » ou des rentes, les gouvernements peuvent intervenir pour favoriser l’apparition de nouveaux produits sur leur territoire afin de développer une spécialisation dans les secteurs les plus porteurs de croissance et les plus générateurs de rentes pour les entreprises nationales. Dans ce contexte, l’intervention publique est légitimée et s’exerce à travers une « politique commerciale stratégique » s’appuyant notamment sur l’octroi de subventions aux industries choisies pour leur permettre de développer une offre compétitive et de s’imposer sur le marché international : les aides publiques servent à construire des avantages comparatifs destinés à capter au profit des entreprises nationales, et plus généralement de l’économie nationale, les bénéfices engendrés par l’ouverture commerciale permise par les accords libre-échangistes.

Mais nombre d’auteurs, y compris certains qui –comme Paul Krugman– avaient pourtant milité en faveur de la politique commerciale stratégique, ont fini par en reconnaître les inconvénients. Le premier et sans doute le plus important d’entre eux est de favoriser une logique non coopérative puisqu’il s’agit pour les pays qui s’y engagent de s’approprier les avantages du commerce international au détriment des pays partenaires, ce qui ne peut s’envisager sans mesures de rétorsion de leur part. Or, celles-ci annuleraient les gains issus de la protection initiale et pourraient même déboucher sur une guerre commerciale qui ne serait bénéfique à personne puisqu’elle se traduirait par une contraction des échanges commerciaux et une hausse des prix pour les consommateurs et donc, au final, par des pertes de croissance et de bien-être pour les pays concernés.

D’autres arguments ont également été mis en avant pour réfuter les bienfaits supposés de la politique commerciale stratégique, comme l’impossibilité pour l’État de financer l’ensemble des industries nationales, et surtout de repérer précisément celles qui mériteraient d’être soutenues plus que les autres. Ainsi, l’État risquerait de subventionner des secteurs productifs peu ou pas vraiment stratégiques et le faire selon des considérations non optimales pour la collectivité s’il cède aux sollicitations et aux intérêts de groupes de pression.

Au total, la théorie économique est sans équivoque au sujet de l’ouverture du commerce international : le libre-échange est une solution bien plus optimale pour le bien-être général que le protectionnisme même si, dans certaines situations, ce dernier peut transitoirement se justifier, notamment pour des pays qui auraient des difficultés à s’insérer efficacement dans le commerce mondial en raison de la faiblesse de leurs avantages comparatifs et qui pourraient alors protéger leurs entreprises nationales le temps qu’elles deviennent suffisamment compétitives.

Les accords internationaux favorables au libre-échange ont favorisé l’essor du commerce mondial

Soutenu par une argumentation théorique solide, l’instauration d’un libre-échange multilatéral et institutionnalisé entre les nations a été recherché dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, avec la création du GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) en 1948, puis en 1985 avec son remplacement par l’OMC (Organisation Mondiale du Commerce). L’objectif de l’OMC –qui comprend 164 pays membres– est de faciliter, par les négociations, la croissance du commerce mondial via la suppression des barrières douanières, des subventions à l’exportation et d’une manière générale des mesures protectionnistes. Mais ses règles prévoient aussi la possibilité, dans certaines circonstances, de mettre en place des restrictions aux importations pour des raisons d’intérêt national : ce sont les mesures de sauvegarde, ou mesures « d’urgence », concernant les importations de produits particuliers, lorsque leur accroissement cause ou menace de causer un dommage grave à la branche de production du pays membre. Ces mesures peuvent consister à appliquer des restrictions quantitatives à l’importation ou à relever les droits de douanes.

Grâce à la forte baisse des tarifs douaniers à laquelle ils ont abouti, les accords du GATT puis la création de l’OMC se sont révélés particulièrement efficaces puisqu’ils ont permis –en complément de progrès technologiques ou d’innovations majeures dans le domaine des transports, comme l’apparition du conteneur dans les années 1950– un développement très important du commerce mondial : en volume, celui-ci a progressé de 7,2% en moyenne annuelle entre 1950 et 1980 alors que la croissance du PIB mondial n’a été que de 4,7% pendant cette même période. Cette tendance s’est poursuit, et même accentuée, jusqu’à la fin des années 2000. La croissance annuelle moyenne du commerce mondial a en effet été près de deux fois supérieure à celle du PIB mondial entre 1985 et 2011, surtout grâce au commerce mondial des marchandises, qui en volume a plus que quadruplé sur la période.

Parmi les facteurs qui expliquent cette formidable croissance du commerce mondial depuis le milieu des années 1980, le plus important a sans doute été le processus de rattrapage économique amorcé à partir de ce moment par certains pays émergents comme la Chine et l’Inde et qui s’est notamment traduit par le développement des « chaînes de valeurs » mondiales, c’est-à-dire la fragmentation des modes de production consistant, pour les entreprises multinationales occidentales, à importer de ces pays –via des filiales implantées localement– une part importante de leurs intrants de production dans le but d’accroître la compétitivité-coût de leur offre. L’importance de ce phénomène est retracée par les statistiques relatives au contenu en importations des exportations au niveau mondial qui est passé de 20% en 1990 à 40% en 2010 et celles relatives aux investissements directs étrangers entrants dont le stock mondial, rapporté au PIB mondial, a été multiplié par 7 entre 1980 (5%) et 2016 (35%).

À partir de 2009, la croissance du commerce mondial a fortement ralenti du fait de la contraction de l’activité économique engendrée par la crise de 2008 mais aussi en raison de la transformation du modèle de développement de la Chine qui repose désormais davantage sur la vigueur de sa demande intérieure. Toutefois ce ralentissement n’a pas remis en cause le processus de libéralisation des échanges entamé à la fin de la Seconde Guerre mondiale : le taux d’ouverture commerciale mondial, qui était passé de 18% en 1993 à 30% en 2008 n’a que légèrement régressé depuis pour s’établir à 27% en 2015.

La Chine s’est située au cœur de ce processus avec l’ouverture de son économie dans les années 1990 et sa spécialisation dans l’assemblage de produits manufacturiers finis bas de gamme à partir de pièces ou de composants importés. La multiplication d’opérations de délocalisation d’activités de sous-traitance et d’investissements directs de la part de grandes firmes multinationales ont fait de la Chine la véritable plaque tournante du commerce mondial des biens et services intermédiaires utilisés dans la production manufacturière au point qu’elle est devenue, depuis 2007, le premier pays exportateur de produits industriels manufacturés.

Mais les chaines de valeur mondiales ne sont pas spécifiquement centrées sur la Chine comme atelier du monde. Dans les faits, elles se sont largement fragmentées et ont fait intervenir de plus en plus d’entreprises localisées dans différents pays avec l’apparition, à partir des années 1990, d’un mouvement de régionalisation favorisé par la multiplication d’accords commerciaux régionaux signés entre des pays partenaires géographiquement proches et aux intérêts économiques communs (ALENA, MERCOSUR, marché unique européen, entre autres) et qui aujourd’hui fait apparaître une organisation des chaînes de valeur mondiales structurée principalement autour de trois blocs :

• l’Europe centrée sur l’Allemagne, qui se spécialise dans certaines branches de l’industrie manufacturière haut de gamme (automobile, produits pharmaceutiques, biens d’équipement),

• l’Asie, et plus particulièrement la Chine qui s’est massivement engagée dans le secteur manufacturier bas de gamme,

• l’Amérique, largement dominée par les États-Unis qui se sont désengagés de l’industrie manufacturière depuis le milieu des années 1970, mais qui, comme l’Europe, maintiennent des avantages compétitifs dans l’industrie haut de gamme.

Les États-Unis occupent toutefois une position centrale dans cette organisation en leur qualité de premier partenaire à la fois de l’Allemagne et de la Chine dans les échanges de biens et services intermédiaires utilisés dans la production manufacturière.

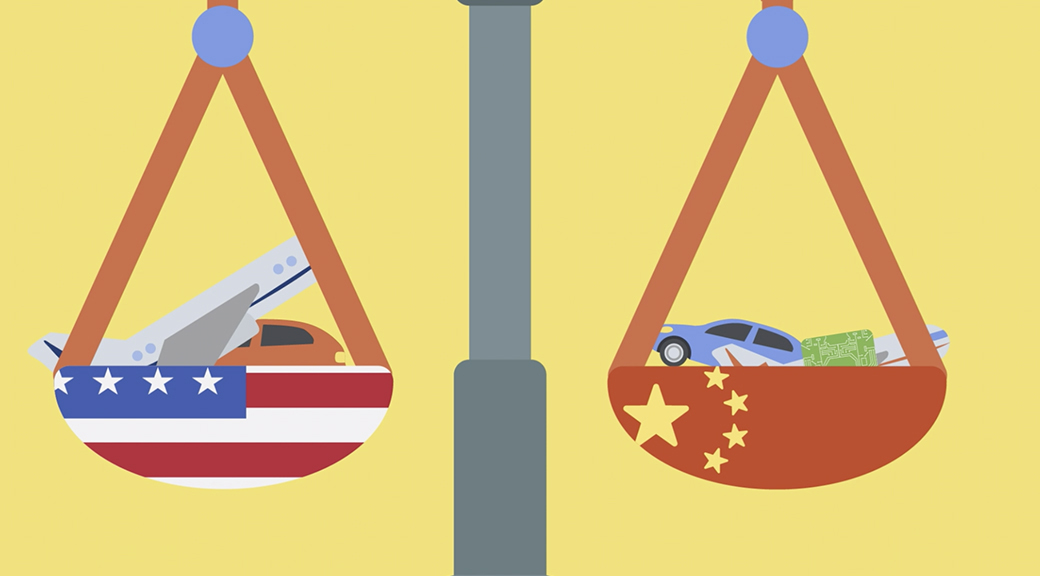

Les États-Unis importent de Chine des biens d’équipement, des biens intermédiaires et des biens de consommation, ce qui traduit le fait que nombre d’entreprises chinoises sont intégrées dans des chaînes de valeur organisées par des entreprises américaines ou bien vendent aux américains des produits bas de gamme qu’ils ne produisent plus sur leur sol. Les États-Unis importent d’Allemagne des biens d’équipement et des automobiles selon une logique de commerce de « similitude ».

L’image qui s’impose donc aujourd’hui est celle d’une interconnexion forte des secteurs manufacturés à l’intérieur de blocs régionaux structurés autour d’un pays leader (l’Allemagne, la Chine, les États-Unis) doublée d’une imbrication étroite des processus de production entre ces blocs, et plus particulièrement entre les États-Unis, d’une part, et l’Allemagne et la Chine, d’autre part.

Le retour du protectionnisme tarifaire entraînerait des coûts élevés en termes de pertes de croissance et de niveau de vie au niveau mondial

Ces caractéristiques majeures du commerce mondial des produits manufacturés montrent qu’il n’est plus possible désormais de raisonner selon l’alternative classique entre libre-échange et protectionnisme : puisque les chaînes de valeur sont éclatées au niveau mondial et que les spécialisations sont régionalisées, les pays engagés dans le libre-échange de produits industriels n’ont d’autre choix que de continuer à investir dans leur spécialisation pour maintenir leur avantage comparatif et commercer, sauf à supporter des coûts considérables en termes de pertes de production, d’emplois, de niveau de vie et de bien-être général s’ils optaient pour un retour au protectionnisme. En effet, ériger des barrières tarifaires élevées revient à renchérir les coûts pour les consommateurs et les producteurs nationaux importateurs de biens intermédiaires, ce qui pénaliserait la croissance. Surtout, les productions nationales ne pourraient prendre que très partiellement le relais des importations car la substitution n’est pas toujours techniquement possible ou prendrait beaucoup trop de temps pour offrir un niveau quantitatif et qualitatif équivalent. Sans compter les mesures de rétorsions que les partenaires commerciaux pourraient être amenés à prendre et qui annuleraient, pour tout ou partie, les gains initiaux des mesures protectionnistes.

Après la mise en place par les États-Unis d’une série de mesures visant à la hausse de ses droits de douanes sur différents produits importés début 2018, plusieurs études se sont penchées sur la possibilité d’un retour en force des mesures tarifaires protectionnistes. Elles permettent de fournir une estimation du coût qu’impliquerait, pour l’économie mondiale, une escalade tarifaire qui prendrait la forme d’une guerre commerciale généralisée.

S’appuyant sur les estimations combinées du modèle macroéconomique de la BCE et du modèle multi-sectoriel et multi-pays du FMI, Dizioli et Van Roye montrent qu’une escalade des tensions commerciales initiée par les États-Unis et se traduisant par une hausse des tarifs douaniers de 10 points de pourcentage sur les importations et les exportations américaines provoquerait une chute de l’activité économique aux États-Unis que les auteurs chiffrent à plus de 2 points de PIB dès la première année et une chute du commerce mondial de plus de 3%. Ils en concluent qu’initier une guerre commerciale conduit inévitablement à des pertes en termes de niveau de vie et d’emplois.

Dans une note rédigée pour le Conseil d’analyse économique (CAE), Jean, Martin et Sapir aboutissent à des conclusions similaires quant aux conséquences à attendre d’une guerre commerciale généralisée. Les estimations qu’ils utilisent, basées sur les résultats de modèles quantitatifs de commerce, suggèrent en effet qu’une hausse globale des tarifs douaniers de 60 points de pourcentage aurait un impact de long terme négatif permanent sur le PIB par habitant d’une même ampleur pour l’Union européenne, les États-Unis et la Chine, de l’ordre de 3 à 4%, soit une perte comparable à celle engendrée par la Grande Récession de 2008-2009. À cela s’ajouterait à court-moyen terme une baisse du pouvoir d’achat induite par l’augmentation des taxes et donc une contraction de la demande et du commerce mondial suivie d’une hausse du chômage. Par ailleurs, à plus long terme, le retour à des économies moins ouvertes donc moins concurrentielles serait défavorable à l’innovation et à la bonne allocation des ressources. Il en résulterait une moindre croissance de la productivité et donc à des pertes permanentes beaucoup plus élevées que celles estimées.

Berthou, Jardet, Siena et Szczerbowicz apportent un éclairage complémentaire sur l’impact d’une guerre commerciale grâce à l’utilisation de modèles macroéconomiques en économie ouverte qui permettent d’en quantifier les effets « dynamiques » (réaction de la politique monétaire, effets induits sur les marchés financiers, du travail et des biens) à court et moyen termes. Leur simulation montre qu’avec une hausse des tarifs douaniers de seulement 10 points de pourcentage, qu’ils considèrent comme modérée, la perte de PIB au niveau mondial serait de 0,7% la première année et de 1% à la fin de la deuxième année. Mais en tenant compte de facteurs d’amplification, comme la hausse du coût de financement du capital, un recul des investissements des entreprises et une baisse de la productivité, la perte de PIB mondial serait en fait nettement plus élevée : entre 1,5% et 2% la première année et entre 2,2% et 2,9% la deuxième année. En prenant en compte le scenario du CAE d’une hausse généralisée des droits de douanes de 60 points de pourcentage, qu’ils jugent massive, les auteurs estiment à 6% la perte de PIB mondial dès la première année, hors effets amplificateurs.

Le protectionnisme demeure une réalité essentiellement sectorielle et non tarifaire

Dans les faits, les barrières tarifaires au commerce de marchandises restent assez peu élevées. Le niveau moyen des droits de douanes a sensiblement baissé au cours des dernières décennies et se situaient en 2017, à 2,6%, à un niveau faible même si des disparités existent en fonction du degré de développement des pays : dans les pays développés, ils s’établissaient à 2% en moyenne en 2013, contre 4,3% dans les pays en développement et 9,8% dans les pays les plus pauvres selon la Banque Mondiale.

Ces taux moyens cachent toutefois de fortes disparités sectorielles, les produits agricoles étant largement plus taxés que les produits industriels.

Mais si les barrières tarifaires ont fortement diminué du fait des accords conclus dans le cadre du GATT puis de l’OMC et des nombreux accords bilatéraux ou régionaux, cela ne signifie pas pour autant que les mesures protectionnistes aient suivi le même mouvement. En fait, elles s’exercent essentiellement sous la forme de barrières non tarifaires et représenteraient, dans la plupart des économies, l’équivalent du double des montants des droits de douanes selon Cadot, Gourdon et Van Tongerem mais bien plus pour les économies développées comme les États-Unis, l’Union européenne, le Canada et le Japon (OCDE, 2018).

Par ailleurs, les accords commerciaux régionaux qui se sont multipliés depuis le début des années 2000 contiennent quasiment tous au moins une mesure non tarifaire (obstacles techniques au commerce, mesures sanitaires ou droits anti-dumping) et depuis 2005 ceux qui les incluent entièrement sont devenus majoritaires. Ce constat montre bien que pour les partenaires commerciaux concernés par ces accords régionaux, l’harmonisation des normes constitue un enjeu important car elle se traduit par une plus grande intégration économique et donc la possibilité, pour les entreprises de ces pays, de bénéficier d’un marché véritablement homogène et ainsi de réaliser de plus grandes économies d’échelle, d’accroître le commerce intra-zone et de baisser les coûts d’accès au marché. Schmidt montre que cette harmonisation des normes se concentre surtout dans les secteurs des matériaux, de l’ingénierie, de la construction et de la santé, la sécurité et l’environnement.

L’image qui s’impose est donc celle qui, schématiquement, scinde en trois catégories les pays participant au commerce mondial :

• D’une part, les pays développés qui, au sein de bloc régionaux économiquement intégrés et spécialisés, n’imposent pas de tarifs douaniers élevés aux importations de produits non agricoles. Ceci permet à leurs entreprises de bénéficier de produits intermédiaires importés à moindre coûts, ce qui est favorable à leur compétitivité, et à leurs consommateurs d’accéder à une plus large gamme de produits de consommation à des prix abordables. Cela permet aussi de limiter les pressions inflationnistes. Par contre, les mesures non tarifaires en vigueur au sein de ces mêmes blocs régionaux sont beaucoup plus protectionnistes. Elles visent à protéger de la concurrence extérieure à la fois les entreprises des pays de la zone et les secteurs jugés stratégiques comme l’agriculture ou l’énergie, tout en favorisant, via l’harmonisation des normes, une plus forte intégration économique. Elles peuvent aussi avoir comme but la protection des consommateurs, notamment dans le domaine de la santé. Ces mesures non tarifaires pénalisent cependant surtout les entreprises des pays en développement, qui n’ont pas toujours les moyens d’évaluer si leurs produits répondent bien aux normes exigées, et les petites et moyennes entreprises qui n’ont pas toujours les capacités financières leur permettant de supporter les coûts engendrés par le respect des dispositions réglementaires.

• D’autre part, les pays en développement qui imposent des tarifs douaniers et non tarifaires élevés destinés à protéger leurs producteurs et agriculteurs de la concurrence étrangère, et en particulier de celle en provenance des pays développés.

• La Chine se situe quant à elle dans une position intermédiaire avec des mesures tarifaires globalement supérieures à celles des pays développés, auxquelles il faut ajouter les effets de la sous-évaluation de son taux de change. Depuis 2001, le protectionnisme douanier de la Chine a cependant sensiblement baissé avec une chute de plus de 10 points de pourcentage même si ses droits de douanes moyens (3,8% en 2017) restent encore un peu supérieurs à la moyenne mondiale (2,6%) du fait notamment de tarifs douaniers particulièrement élevés sur les importations de produits agricoles.

Découvrez ici notre vidéo sur la guerre commerciale

Publié le 11 Janvier 2019. Mis à jour le 13 juin 2024

Explorez aussi...

-

Les clés de l’éco, Échanges, Échanges internationaux

Littérature jeunesse : la mondialisation expliquée aux enfants

-

Les clés de l’éco, Échanges, Échanges internationaux

Vies d'entreprises : une entreprise exportatrice

-

Les clés de l’éco, Échanges, Échanges internationaux

La Guerre commerciale

-

Les clés de l’éco, Échanges, Division du travail, Échanges internationaux

Débat : Quels sont les effets de la mondialisation sur l'emploi ?

-

Les clés de l’éco, Échanges, Échanges internationaux

Délocalisation et relocalisation